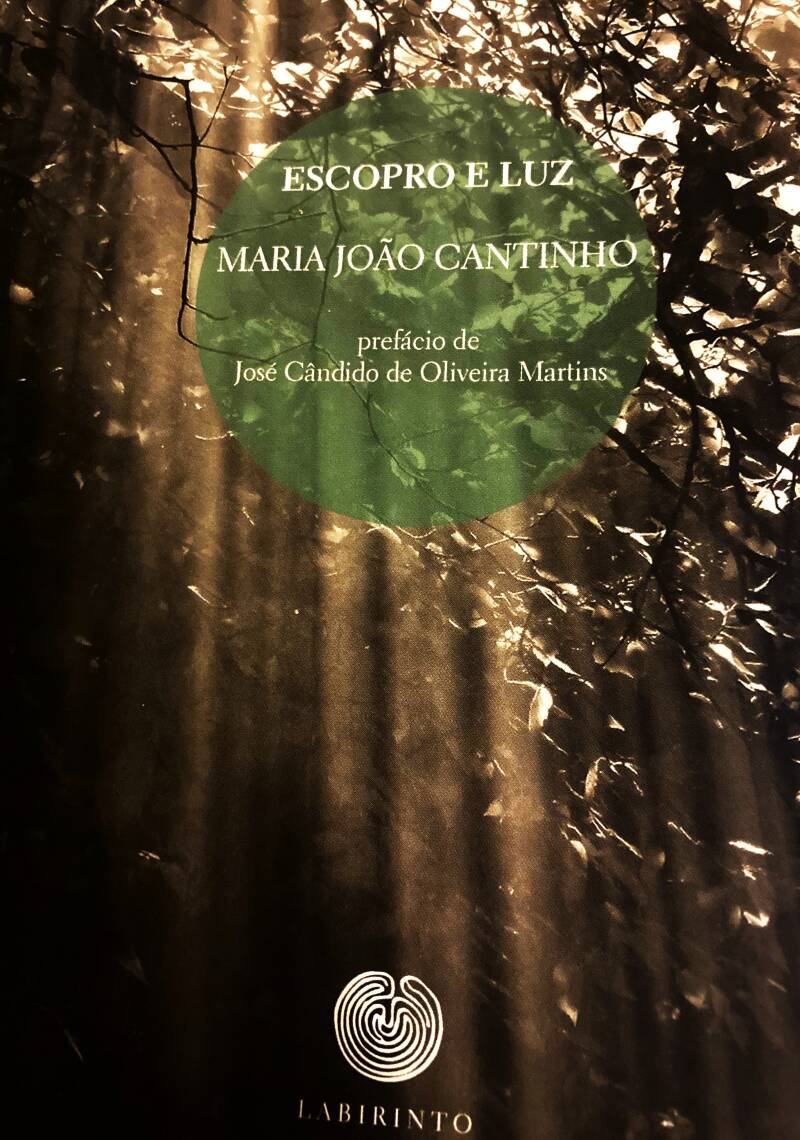

. livro . poesia

de

Maria João Cantinho

José Cândido de Oliveira Martins [prefácio]

[Editora Labirinto, 2022]

Cena. Fulguração. Luz

Quando a poeta assim nos diz, «trazer à tona o poema/ que se constrói a fio de prumo/(...) deixá-lo tomar o seu rumo», é certo ter-nos transportado para o centro do fazer poético, expondo-o. Se não mesmo, elucidando-o. O campo reflexo – e reflexivo – que uma certa modernidade deu à poesia percorrer, tornou-se território vasto e variegado. Em sua expressão extrema é um recinto prestigiante no qual poeta e pensador se namoram às claras, resgatando o poema desse baixo-tom mimético e dessa figuração exorbitante em que o aristotelismo tê-lo-ia encerrado desde sempre, estando agora apostados em elevá-lo aos píncaros de um essencialismo intelectual, cujo supino horizonte é o da retórica do silêncio. Que acabou por significar, também ela, uma mortificação da carne e uma renúncia ao mundo da vida. Na linha daquele Mallarmé para quem «la chair est triste hélas! et j’ai lu tous les livres».

«Escopro e Luz» de Maria João Cantinho, com seu título programático, é um conjunto de poemas dos quais parte assinalável se inscreve naquela câmara de ressonância em que a poesia fala dela mesma. É o que denunciam os exactos versos com que, lá atrás, abrimos este excurso, e que podem ler-se no poema epónimo deste livro. Mas o que sucede com esta poesia, e eis onde reside o programa nobilitante que é o dela, é que na voz da poeta não ecoa aquele timbre já muito ensaiado e enrouquecido com que os registos auto-reflexivos, autotélicos e metapoéticos se encarregaram de exaurir o poema ao ponto de um ensimesmamento, e, por vezes inopinadamente, de um confessionalismo encapotado. Com os seus dois instrumentos de uma heráldica quotidiana [precisamente, escopro e luz], Cantinho encena de forma quase ‘ekfrástica’ – isto é, cheia de energeia e visibilia –, o poema a fazer-se poema [v. «A sombra avança, tapando a seara»]. E não é que se esteja na presença de um experimentalismo didáctico, através do qual a poeta exibiria os modos da sua oficina. É antes um processo amplamente mais excelso porque compassivo. A poeta retira-se, observa, espera: «Ainda hoje não veio o poema,/ mas chegou o pão quente/ e o jornal». Notar-se-á que a dignidade aqui dada à poesia não lhe vem do esforço que é o dos estados de alma debulhados ao compasso da escrita. Vem-lhe, ao invés, de uma fenomenologia da aparição, muito afim à percepção de um mundo do qual se cuida e há que cuidar: «Nestes dias de canícula/ é preciso regar o poema/ que vem timidamente/ roçar-nos as mãos».

Na explicitação desta dramaturgia que Cantinho põe em marcha, há que reconhecer um regime pouco usado, e restritivo, que a poeta exercita com tenacidade formidável e o qual prescreve: é ao poema que cumpre agir, é ele quem age, é ele o actor-e-agente. Não o é a poeta – «o poema vem com o calor/ cobre-nos a boca, deixa-o/ entrar na pele,/ como água viva ou suor». E veja-se, isto sem quedas em prosopopeias à bon marché, através das quais o poema ganharia volição e cabeça. Os poemas, e a poesia com eles, são decantados da jazida dos elementos, por vezes inertes, e que as palavras animam. A fechar o livro, e de modo não pouco sentencioso mas com pujança irrecusável, há a ler: «Dos estilhaços das palavras/ faz-se o poema/ inteiro e inaugural/ como um animal/ acabado de nascer».

O fazer poético acontece não por usança daquela matéria pensante com que as psico-poéticas se presentearam a si mesmas o seu mal-estar no mundo (Weltschmerz); nem tão-pouco é ele ocasião para revelações metafísicas [epiphanīa]; é talvez melhor um fazer alinhado com um vitalismo indómito, porém muito prudente, todo ele calhado à comunhão entre o corpo e as coisas. Redundando, por vezes, no seu muito conseguido propósito quiasmático, em já não saber-se distinguir bem o que é o quê. Assim sucede no poema «Adagietto», exemplo gratíssimo desta disposição: «...as notas/ percorrem os teus dedos/ nessa obra de silêncio/por dentro da música».

Para lá do arbítrio artístico da poeta, parece haver razões que justifiquem o recurso àquilo que temos vindo a descrever como a exposição do poema-que-a-ele-mesmo-se-faz, um poema soi-disant “em-acto”, por oposição a um poema em discurso. Falamos da contaminação generalizada do sujeito poético por uma disposição supra-identitária, quase des-subjectivante, que acaba por alcançar ao longo do livro fortuna irresistível. No meio destes poemas sujeito-objecto, o “eu” lírico anda rarefeito, por vezes traduzido num “tu” replicante. Acontece que quando desponta, fá-lo de forma tão recortada sobre o fundo deste fazer-quasi-mediocritas, que, com a bravura de um spinto, se alcandora a enunciados de travo político. Estão neste pé os poemas a) «Savana» e b) «Chegada a Valência», que não ficará mal reconhecer como peças maiores da nossa produção recente: a) «Se eu te pedisse a demora, pai/ para recomeçar tudo de novo/ infância e areia correndo por nós»; b) «Este sou eu, o negro da carne ulcerada/ (...) Pisei o solo de Valência e chorei como uma criança».

Ao convocar para o seu labor instrumentos e matéria incensados por outras expressões artísticas, aqui, naturalmente, a arquitectura e a escultura (vide o escopro), e ainda a arquitectura e a pintura (vide a luz), a este livro de Maria João Cantinho parece não ser dado renegar a pertença à tradição horaciana do «ut pictura poesis» («assim na poesia como na pintura»), e que a crítica de G. E. Lessing no Laokoon, sobre os limites entre Pintura e Poesia, não conseguiu revogar como máxima continuada a reger as relações inter-artes. Não é o que fará deste livro um objecto conservador, justamente porque os exercícios a que ele se vota não corresponderão já a canónicas transposições de arte. Serão, quando muito, composições cénicas em torno de realidades distorcidas a que só a linguagem meticulosa da poeta consegue devolver nexo e fulgor, acabando não longe de se transformarem em tableaux vivants. Assim se passa com o poema «Efrin». Cantinho, em altíssima debitação sintáctica, não lhe derroga as três unidades aristotélicas [acção, tempo e lugar], o que muito faz com que um pingo ácido de tragédia venha enervar a forma como o poema termina: «Aqui, em Efrin, só a morte canta/ só ela floresce, petrificando/ diante da nossa indiferença gelada, muda».

Não pode largar-se o trabalho poético de Maria João Cantinho sem lhe louvar a utilização de uma das figuras em que é pródigo. Ou acima de tudo, distinto. Não é gesto fácil de enunciar, quem sabe menos ainda de descrever, e poderá, por isso, ser injustamente reprovado como manobra hermética. Mas ao ocorrer na poesia de Cantinho com perícia saliente, arrisca tornar-se num índex autoral, numa assinatura poética. Falamos da “imagem dialéctica” benjaminiana, que muito resumidamente assim se descreverá como aquele fóssil, aquele vestígio, aquele atavio que, numa fulguração, numa cintilação, irrompe do passado para explicar o aqui e agora, e desenhar o que há-de vir. No poema que dá título ao livro, «Escopro e luz», este acontecimento adquire versos cristalinos: «...é preciso apagar-se o artífice/(...) atento às vozes do passado/ e do puro presente/ que se faz luz no poema». A que serve a ‘imagem dialéctica’ nesta poética? No enredo de conjecturas várias, a resposta acertada não se desviará se assim concluir: é o modo como nesta poesia, pouco dada aos sobressaltos da metáfora, são oferecidas ao poema-em-acto uma vibração e uma agitação que o resgatam de vir a ser simplesmente um relato retinto ou uma bela descrição. E pode mesmo dar-se o caso de que a ‘imagem dialéctica’ sobrevenha à inteireza do poema. Vemo-lo suceder em «Meço a devastação do meu passado» – uma ‘imagem dialéctica’ de volta inteira, toda ela em rotação plena, en bloc: «Meço a devastação do meu passado/ olhando para o futuro/ a ver garras de nada/ em torno dos dias».

JBC

11 de abril 2023

Crie seu próprio site com Webador