. exposição .

Portugal e Luxemburgo, Países de Esperança em Tempos Difíceis

Coordenação: Luísa Pacheco Marques/ Margarida Magalhães Ramalho

Palácio da Cidadela de Cascais

14 Mai » 28 Ago '22

Operação rutilus

ou o cordão de chegada

O milagre da Nova História – ocorrido há meio-século, mas que talvez ainda não tenha sido vulgarizado –, sacudiu o pó à disciplina, libertando-a de uma patine de cientifismo reluzente em que o positivismo a tinha mergulhado, alcandorando-a a estações superlativas que, em grande medida, continua a frequentar. Basta recordar as expressões “historicamente provado” e “erro histórico” para sentir o pulso à exaltação muito cândida que os factos ditos históricos teimam em exercer nas consciências. Na verdade, não se tratava bem de uma poalha. Seria antes uma ganga pesada, onde se ouvia falar de grandes nomes, grandes eras, grandes revoluções, grandes civilizações e grandes guerras. Grandes narrativas. O opróbrio, irrespirável, espalhou uma miséria intelectual irredimível, que mantém sequestradas, por exemplo, a história de arte e a museologia, duas disciplinas socialmente estimadas. A primeira, ainda a braços com a estilística, os movimentos e as “grandes influências”. A segunda, enredada na dicotomia monumento-documento que recebeu do bondadoso materialismo histórico. Os “mestres da suspeita” ofereceram a este estado de coisas um balanço que a Nova História aproveitou. Para rasgar em pedaços o que ainda hoje faz a glória do retrato histórico: the big picture. A partir de noções desafiantes como as de trauma, em Freud (ao nível das histórias de vida), e a de ruptura, em Foucault (ao nível da história da cultura), os historiadores mais intrépidos não mais deixaram de perseguir o invisível, a petite-histoire (não no sentido de anedota, nem de lenda), e ainda os lugares. Nos termos de Michel de Certeau, a história teria de passar a fazer-se a partir de topoi (temas) e não do tempo. Ou para utlizar o conceito fecundo de Bakhtine: cronótopos. Foi o que a salvou, inclusive, do olhar hostil que lhe deitavam as outras ciências sociais e humanas. Mas apesar da obra competentíssima de divulgadores reconhecidos, como Umberto Eco, Piero Camporesi ou mesmo Philippe Ariès, em torno daquilo que os tempos hegemónicos se foram encarregando de tornar menor, o cânone da história, ainda hoje, sobretudo no nosso panorama cultural e junto dos vários públicos, permanece apenas um: a pompa. Grandes volumes, grandes séries, catálogos cartonados, datas com números redondos, efemérides consabidas que de tanto serem re-celebradas se tornaram perpétuas.

Não pode falar-se sobre Portugal e Luxemburgo, Países de Esperança em Tempos Difíceis, e quem sabe nem ver-se, sem o escrúpulo do excurso anterior. Por um lado, porque há um cruzamento raríssimo, a que o tema é ali sujeito, entre história de vida e “história de vidas” (vulgo, história social), e que faz avançar o conhecimento da realidade representada no sentido do registo trans-histórico. Um trabalho corajoso. Por outro, porque a concepção dos espaços que compõem esta exposição fizeram dela uma jazida empolgante de lugares que não são apenas pontos de passagem, mas câmaras no palácio da memória (Santo Agostinho dixit). Isto quando, na verdade, a solução mais evidente teria sido a do recurso à alegoria da viagem – a viagem pela história –, lugar-comum das notícias de almanaque que é aqui evitado com tenacidade. Apesar de haver ali, literalmente, viagens várias. E de a exposição de que aqui se fala não se desviar de um trilho cronológico, contornando, porém, o facilitismo das continuidades causais, para ensaiar grandes “pequenos saltos” no espaço e no tempo, e que se oferecem a quem a vê como sobressaltos emocionantíssimos. Desonerando-a de todo o sensacionalismo que possa haver nisto, pratica-se nela uma história do inesperado e uma estética do inquietante. Seriam suficientes estas duas categorias para dizer da iniciativa que é uma lição da velha Nova História.

O tema de Portugal e Luxemburgo, Países de Esperança… cujo título muito feliz é ainda programático, poderá enunciar-se de uma penada para quem esteja à espera da eficácia de uma economia das nações, da fatalidade de uma história política, ou da aridez de uma sociologia das migrações. O que resumido daria qualquer coisa, com o tom condenável, como: foge-para-cá-emigra-para-lá. São demasiado aflitivas as blagues de mau gosto em torno da emigração portuguesa no Luxemburgo, para que não se sinta logo a sombra delas quando o assunto é tratado. Sobretudo, ao fazê-lo com as ferramentas daquela geografia humana cheia de boas intenções, e que inscreveu a dicotomia atrasados-evoluídos numa lógica infernal. Totalmente a contrapelo com este state-of-affairs, Portugal e Luxemburgo, Países de Esperança… encerra uma tese que seria desastrado revelar, até porque constitui o achado precioso da curadoria, a cargo da historiadora Margarida Magalhães Ramalho, e que confere um fascínio especial a esta exposição, acabando por ser exactamente aquilo que ao visitante é dado descobrir. Pode, no entanto, ser descrito em abstracto, e dentro do espírito da Nova História, assim: uma conjunção de adversidades, senão mesmo de angústias, vividas a um nível muito pessoal e profundo, levaram a decisões dilacerantes, que afinal se revelaram férteis. Margarida Magalhães Ramalho tem obra desenvolvida, e de referência, sobre a temática dos comboios em Portugal, temática histórica que se filia inegavelmente no ambiente daquela guinada disciplinar de que se tem vindo a falar. Será, pois, acima de curioso saber que no cerne desta “partida” Portugal-Luxemburgo está um comboio. O 5º Comboio. Há que lá ir vê-lo.

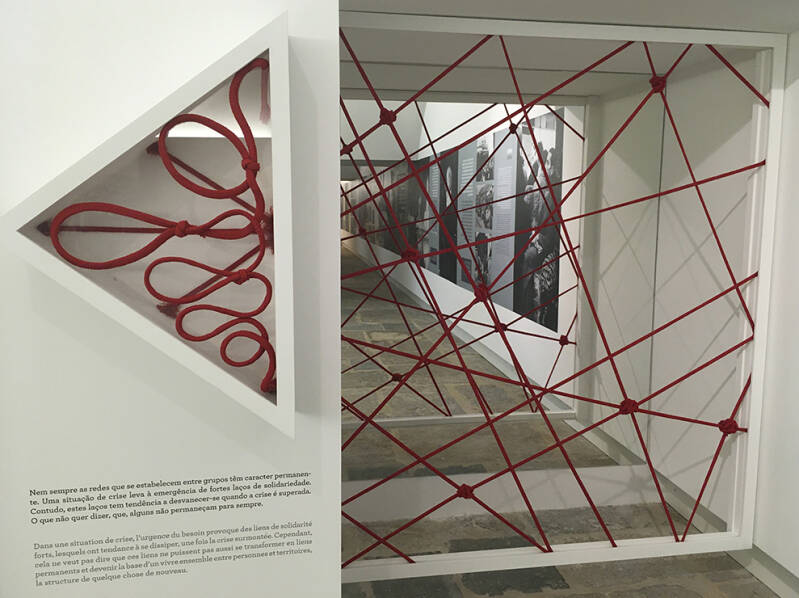

Mas vê-lo dentro da “moldura” espacial concebida por Luísa Pacheco Marques, arquitecta de causas – descontando o que nisto possa haver de militantismo (recorde-se a causa de um espaço público qualificado, nessa escola de bom gosto para todos que foi a Praça Sony Expo’98; ou a causa da geometria áulica no Pavilhão de Portugal na Feira de Frankfurt 1997, quando a arquitectura portuguesa andava basbaque com o aspecto depauperado do regionalismo crítico). A causa de Luísa Pacheco Marques em Portugal e Luxemburgo, Países de Esperança… é desusada, e, por isso, já um mérito. A do regresso ao esquema de todos os esquemas: o arquétipo. Não no esteio do folclore jungiano, que instruiu esoterismos vários, mas antes como experiência de uma vibração de fundo; de qualquer coisa vinda de tempos antes do tempo, e que os antigos gregos já sentiam, mas a que mal conseguiam dar nome. Vibração que em Portugal e Luxemburgo, Países de Esperança… alimenta aquela expressão do sobressalto e do inquietante a que já se deu voz, mas que, acima do mais, dá ao que se vê uma leitura muito casada com o mito, precisamente nos modos em que a Nova História o reabilitou. No caso, não há como fugir à descrição exacta. Luísa Pacheco Marques cose a exposição através de uma linha sanguínea, na forma material de um cordão escarlate (simplificando a terminologia) que, num tour-de-force, corre do início ao fim todas as salas e recintos, e o qual entra numa interação com o visitante insuspeitada. Por sinal, de grande fulgor. Numa exposição em que um dos filões temáticos é o da “perseguição” (de gente e de populações), a dada altura, deixa já de saber-se se somos nós que seguimos o cordão, se é o cordão que nos segue a nós – no que é um enlevo. Semelhante efeito, de emoção quase fantasmática, tem o dom de reforçar todas as manifestações arquetípicas que a causa das relações entre povos e nações convoca: o labirinto, as artérias, a armadilha, a fronteira, o interdito, mas também, e tão-só, a ligação. Em pontos precisos, o cordão passa por momentos convolutos, o que é marcado pelo recurso a uma estratégia enigmática, mas nem por isso menos adequada: a utilização de caixas poligonais de cor branca, à entrada das salas-tema, nas quais ele sofre transfigurações simbólicas, ora mais ilustrativas, ora mais abstractas, em jeito de variações sobre tema, trazendo, deste modo, uma conotação musical à linha-de-sangue. Talvez não uma linha melódica. Mas seguramente tonal. Ponto mais perturbante de todos estes é talvez, na sala «Esconder-se do Inimigo», o de um trapezóide que enquadra o cordão com a forma de um laço de forca.

Portugal e Luxemburgo, Países de Esperança…, organizada por salas temáticas, cada uma sob seu título – por vezes, com espessura poética –, mostra uma consistência documental, gráfica e espacial rigorosas, e vê-se, por isso, com uma atenção sempre conquistada. Apesar das passagens que adoptam uma iconografia já consagrada, como o proto-memorial aos deportados e ao planeta concentracionário da Segunda Grande Guerra; e do “canto” do artista Edmond Oliveira, típico daquela arte contemporânea muito estridente; há estações onde se encontra um denodo imagístico inesperado. Quando no corredor, estreito, em que numa das paredes estão expostos os rostos dos portugueses emigrados no Luxemburgo, e na parede oposta, os dos luxemburgueses emigrados em Portugal – olhando-se uns aos outros olhos nos olhos –, e então, ali, nos voltamos para trás, vemo-nos reflectidos num espelho, trilhado pelo cordão, da sala ao fundo; vê-se ainda todas as torções e vicissitudes que o cordão foi sofrendo. Desencadeia-se, pois, uma vertigem digníssima: a vertigem da história. Na sala «A Liberdade está a Passar por Aqui», concebe-se um mural à Revolução de Abril, com uma mineralogia de ícones e uma elegância de vermelhos (não-III-Internacional, note-se), que merece tornar-se itinerante.

Acontece a fortuna de os momentos maiores de Portugal e Luxemburgo, Países de Esperança… estarem em pontos espacialmente opostos, e que é bom não dizer qual deles está no início ou no fim. Falamos, em primeiro, da sala «Escolhas Difíceis/ Em Trânsito», que, numa tentação muito resvaladiça, poderíamos chamar a câmara da Grã-Duquesa. Há nela, nichos de espelho e cordão com uma composição arquitectónica tão hábil que chega a dar corpo à centelha anímica da Grã-Duquesa Charlotte do Luxemburgo quando, prisioneira da sua própria decisão de abandonar o país, profere «o meu coração diz sim, mas a minha razão diz não». Em segundo, e por último, o mural-caixa-de-luz rectangular no qual o cordão tensionado descreve segmentos cruzados entre fotografias de todos: os que chegaram e os que partiram, os que se salvaram e os que nem tanto. Não é um janelão da história. É, antes, o retrato de um sentimento. Vitrine de uma comunidade.

JBC, 16 de Junho 22

Crie seu próprio site com Webador